د. إبراهيم البحراوي

ملخص البحث :

د. إبراهيم البحراوي- جامعة السلطان مولايا سليمان- بني ملال – مغرب

تقارب هذه الورقة البحثية حضور الفضاء وتشكلاته في خطاب الرواية المغربية بما هو (الفضاء) عنصر فاعل في إثراء العمل الإبداعي، وبما هي( الرواية المغربية) فضاء رحب لتجاذب قوى كثيرة تنقل الوقائع، وتصور المجتمع، ما يجعل الكتابة الروائية تتحول في الخطاب الروائي المغربي إلى موضوع إنساني، يمتلك ذاكرة ثقافية وسياسية وفكرية وتناصية أدبية في أبعادها الإيحائية المتعددة. ولهذا تعتمد الكتابة الزهرة رميج على تلوينات لغوية متعددة (الفصحى، الدارجة المغربية)، تخدم في العمق العلاقة بين الكلمات والأشياء، حيث الفضاء روح الكتابة وجسدها، وأيضا السلطة القادرة على تقديم أصوات المجتمع المغربي من جهة، ومن جهة أخرى، تصوير كل الأنساق السيميائية، لتفكيكها، وتركيب علاماتها للدخول إلى مطبخ المعنى، وذلك بغية تشكيل الأنظمة الدلالية للأشياء.

إن تناولنا للإنسمكانية نابع من قدرتها على أن تنشئ لنا مكانا نفسيا، له حمولة وازنة في إبراز عوالم وقيم البادية المغربية، والاحتفاء بالتراث الشعبي كعلامة مميزة لذلك الفضاء الحافل بالخصوصية الثقافية حيث الأمثال الشعبية، والأغاني، والحكايات، والأزياء، وطرق الزينة، والعادات تؤثث كل بنية مكانية إلى الحد الذي يجعلها تعيش وتشعر وتحس بمن عليها من شخصيات وتتفاعل معها عبر السرد.

الكلمات المفتاحية: الخطاب الروائي – الرواية المغربية- الفضاء-الإنسمكانية ؛

مقدمة:

يبدو للوهلة الأولى أن عنوان الورقة غريب شيئا ما عن المتداول والمألوف في دراسة البنية المكانية كعنصر من عناصر الخطاب الروائي في عموميته، والحاصل أنها ليست إلا ترجمة لعالم متفرد في الكتابة الروائية التي تجعل من المكان حاضنا، وعلامة فارقة في تشكل النص وبناء الخطاب الروائي.

وأعتقد، كما يعتقد الكثير، أن التساؤل عن إنسمكانية النص لا يمكن أن نفهمه بمحددات منطوقه، ولا من زاوية أقل ما يقال عنها أنها منحازة إلى الركن إلى البسيط من الدلالة، والسهل من التأويل؛ أي إلى فهمه فقط من خلال تفكيك الأجزاء وتحديد دلالة كل منهما على حدة ورصد العلاقة بينهما إن اقتضى أمر هذا الفهم ذلك.

بدلا من ذلك أعتقد أن كل فهم يقصي من حمولته فهم المركب في عموميته هو فهم ناقص لا يمكن أن يصل إلا إلى ما سبق ذكره من تأويل خارج سياق المقصود، لأن الإنسمكانية ما هي مفهوم له حمولة تتجاوز المكان الجغرافي الذي تتشخص عبره الأحداث، وتجري عليه الوقائع، وتتنقل خلاله الشخصيات، إلى حمولة دلالية تنشئ لنا مكانا نفسيا ثابتا رغم تحولاته، وفارغا رغم الأحداث الكثيرة التي تجري خلاله، بما يتيح للإنسان أن يملأ فراغاته بأشيائه وخصائصه ومدلولاته التي يكاد يقتنصها من حياته وواقعه على ضوء الحمولات الثقافية والمعرفية التي يملكها وينطلق منها، والتراكمات الحياتية التي يعيش فيها وبها. وبطبيعة الحال فإن إثبات صفة الإنسانية للمكان في الخطاب الروائي لا يعني أن الرواية التي نتحدث عنها[i]، ونقرأها هي جنس ذو خصوصية تفصلها عن باقي الأعمال الروائية المغربية الأخرى، وإنما فقط قدرتها على إنتاج أمكنة لها حمولة وازنة في إبراز عوالم وقيم البادية المغربية، والاحتفاء بالتراث الشعبي كعلامة مميزة لذلك الفضاء الحافل بالخصوصية الثقافية حيث الأمثال الشعبية، والأغاني، والحكايات، والأزياء، وطرق الزينة، والعادات تؤثث كل بنية مكانية إلى الحد الذي يجعلها تعيش وتشعر وتحس بمن عليها من شخصيات وتتفاعل معها عبر السرد.

وأعتقد أيضا أن إعادة طرح سؤال المكانية في الخطاب الروائي المغربي من هذا المنظور “قد يتيح التعمق في التجليات المختلفة للعلائق الممكنة بين الرواية والنقد، وقد يوسع من مفهوم الناقد ومن علاقته بالروائي ليصبح مجال الالتقاء والحوار والتقاطع هو مجال استجلاء المعرفة المتحدرة من شكل ودلالات الرواية أيضا، وأيضا من إضاءات الناقد و كشوفاته وتطلعاته إلى بلورة إسهامات الإبداعات المبرزة لتجليات المتخيل المتعدد التحقق والتمظهر”[ii]، لذلك يبدو لي أن مهمة الناقد لم تعد مقتصرة فقط على دراسة البنية الداخلية في معزل عن التساؤل عن غائيتها، ومسوغات توظيفها بما يتيح ربطها بالعالم الخارجي والقبض على الواقع المنفلت تحت عوالم التخيل.

على ضوء هذه الملاحظات تغدو، في نظرنا، الرواية عالم من الانسجام التام والتلاحم الكامل بين خصائص فنية ومعارف إبستمولوجية تتصادى مع معيش الإنسان، ومشاعره وفكره وانتمائه إلى المكان العام الذي تمور فيه الظواهر والأسئلة الكونية والوجودية الكبرى، إنها تحتاج، على حد تعبير برادة، إلى أن نتعامل مع نصوصها “على أنها تمتلك وجودا مستقلا، وفي الآن نفسه لها امتدادات وتناصات وتوافقات وأصداء مع نصوص أخرى وفكر آخر”[iii].

بالعودة إلى تعبير برادة، تثار مسألة الوجود المستقل الذي يحيل، في ارتباط بموضوعنا، إلى الوجود الإنساني أو وجود الذات المستقلة فكرا وممارسة، و التواقة إلى الحرية الدائمة. إنها ذات/رواية متمردة[iv] على كل القيود، ومن زاوية ثانية مسألة التصادي والتناص مع باقي النصوص بما يتيح قدرة فائقة على استيعاب الرواية للكل الجمعي، للمجتمع وللثقافة وللإنسان، ومن تم تتشكل إنسانية الرواية في عموميتها من إنسانية الأحداث وإنسانية الشخصيات وإنسانية الزمان وإنسانية المكان.

بهذا المعنى يصير كل نص تناصا، الشيء الذي يفتح النص على إمكانات قراءة وتأويل بلا حد، لا سيما أن الرواية أصبحت تقدم نفسها نص معرفة بامتياز، يسعى في كل فرصة تتاح إلى “استنبات أسئلة معرفية تلامس الذات، وشروطها الأنطولوجية وعلائقها بالمجتمع والمؤسسات ودورها في إبراز تعدد اللغات والأصوات المتحاورة وكذلك فهم التاريخ انطلاقا من تجلياته اليومية ومن تقاطع الشخصيات البشرية”[v].

يبدو جليا الآن أن الخطاب الروائي المغربي وجد لنفسه ملاذا يركن إليه في تثبيت ثقافته، وتأكيد مجموع تراثه وعاداته وتقاليده عبر التوظيف الدال، والتشخيص المستمر. الأمر الذي يجعل من انسجام الزمان والمكان والشخصيات والأحداث تتلاقى تحت مسمى الإنسمكانية، على أننا نؤكد أيضا أن عديد التساؤلات التي تساق من وراء هذا الاستخدام ترسم في المجمل علاقة مترابطة بين الرواية وبين الإنسان وتدفعنا إلى الوقوف على أسئلة مضمرة: كيف يمكننا أنسنة المكان؟ وهل هذا المكان له كل المشخصات التي تجعله إنسانا بالمعنى الروائي؟ هل يشعر ويحس كما الإنسان؟ وهل شعوره هذا ظاهر في النص أم خفي لا تعرفه غير الساردة؟ هل عزوزة/رميج تعي جيدا حجم المسؤولية التي فرضتها على شخصيات النص في علاقتها بالأمكنة التي دارت/تدور خلالها الأحداث؟ وهل كانت الكاتبة رميج تضع في حسبانها القارئ وتلقيه للرواية على اعتبار النص الإبداعي “آلة مولدة للتأويلات”[vi].

- عزوزة: الوجه الخفي للمجتمع المغربي

لعل الحقيقة التي سأعترف بها هنا، أنني حينما أتحدث عن عزوزة أجد نفسي ذاتيا أكثر، لا لشيء سوى أنها رواية تنتصر للهامش والمغيب وتعطي الصدارة للبادية المغربية، ولأني، كما شخصياتها، ابن البادية أجدني ذاتيا أكثر وأجدني في ارتباط وثيق بها، وبأماكنها وشخصياتها. ولأن الخروج عن الذاتية إلى الموضوعية التامة والمطلقة أمر لا يتحقق حتى عند أكثر الموضوعيين الذين ينادون بالتعامل الآلي مع النص الإبداعي وكأنه ولد خارج المجتمع، ونشأ في عالم لا تربطه صلة بالواقع والمعيش اليومي، فإننا سنركن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا مزاوجين بين ذاتية تنطلق من تأويل سيرورات التأليف وسبر أغوار القراءة، وملء فراغات النص، وموضوعية تقف ما أمكن عند حدود التلقي الذي يجعلنا قريبين من النص/عزوزة بعيدين من الزهرة رميج/الساردة.

تتكون الرواية بنائيا من 450صفحة، وسرديا من 46 فصلا، اعتمدت السارة في صناعته مبدأ “الحكي من الذيل”، حيث تنطلق في المحكية الأولى من نهاية الرواية، لتصور مشهد عزوزة وهي بغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لقلبها المثخن بهموم الحياة، وهي اللحظة الأخيرة التي ستعيشها عزوزة مع حليمة كبرى بناتها، لتعلن بعدها عزوزة ورغم نجاح العملية زهدها في الحياة ملتحقة برفيق قلبها أحمد. تنسكب بعدها الأحداث عبر خمس وأربعين فصلا من الاسترجاع، عودا على بدء عن نقطة البداية، أي وفاة عزوزة، وأزمة حليمة النفسية بعد مرارة الفقد الذي ألم بها تباعا بداية من والدها أحمد، والآن عزوزة.

نقرأ في بداية الفصل الأول: “تسللت حليمة في الصباح الباكر إلى المصحة. وجدت عزوزة مستيقظة تغير ملابس النوم. اندهشت – كما عادتها كلما رأتها عارية- من صمود هذا الجسد. كأن كل النيران التي اكتوى بها عبر مسيرته الطويلة، كانت تنزل عليه بردا وسلاما”[vii].

قد يفهم تبعا لذلك أن الرواية في محصلتها سرد لحليمة، سيما وأن هذا التلاعب بالزمن السردي يجعل منها تكتب بحلقة دائرية، من الوفاة إلى العودة إلى أيام الصبا والمروج والترع، والمبيت تحت شجرة التين العظيمة، والسهر على أنغام دندنات الكنبري والعود والسهرات التي يحييها عبد الرحيم وصديقه أحمد الذي سيغدو بعد ذلك زوج عزوزة؛ لا ننسى أيضا وضع كل هاته البنية في سياقها الزماني خلال فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب، خاصة الفترة الأخيرة منه، والتي ستنتج شهيدا في عائلة الجعايدي وهو رب الأسرة، الأمر الذي سيحول عزوزة إلى كرة مشاكل وخطوب، كلما تدحرجت زادت حدتها وتراكمت ندوبها، بوتيرة تجعل القارئ عنصرا مشاركا بعاطفته وقلبه، أو في أسوء الحالات معاتبا لعزوزة صفحها المتكرر لأحمد عقب كل عنف يمارسه عليها.

أما عن الولادة الفعلية للرواية، فتقول الكاتبة: “ربما كانت بدايتها، يوم انتقلت أسرتي من البادية، كنت في التاسعة من عمري. وكانت البادية قد سكنت وجداني، فأحسست وكأنني اقتلعت من جذوري.. وكأنني فطمت في غير أواني. كانت تربطني بالفضاء الذي ترعرعت فيه وفتحت عيني فيه، لدرجة أني ظللت حتى نهاية مرحلة الطفولة أبكيه في نهاري وأحلم به في ليلي…، وجاءت البداية الفعلية بعد أن عشت، مرة ثانية، الإحساس نفسه باجتثاث الجذور، والفطام قبل الأوان، بعد موت والدي البدويين الرائعين، اللذين أدين لهما بما أنا عليه اليوم، ومن خلالهما أدين للبادية التي كانت المصدر الأول لمعرفتي بالعالم، بل وملهمتي الأولى”[viii].

تكشف رواية عزوزة عن صناعة سردية تحقق مذهب أومبيرتو إيكو في تعريفه للرواية حد قوله:”إن الرواية العظيمة هي تلك التي يعرف مؤلفها متى يسرع ومتى يتوقف، وكيف يقدر درجة الوقفات أو الإسراع ضمن إيقاع أصلي تابت”[ix]. وحتى أكون صادقا ودون مغالاة فإن رميج تعرف كيف توظب درجة سرعتها ووتيرة تصاعد أحداثها. إنها تعرف أيضا كيف تستثمر ذاكرة القارئ في استرجاع جزء كبير من تاريخه الذي هو تاريخ شخصياتها، وأحداث باديتها، ووقائع مجتمعها، ضمن إيقاع أصلي يقتحم أروقة المنازل المغربية لتقتنص بكاميرتها تشخيصا دقيقا لتفاصيل الأسرة المغربية في البادية بكل دقائق معيشها اليومي.

على هذا النحو تظهر الرواية بأبعاد مختلفة تصور في مجملها الوجه الخفي للمجتمع المغربي، إنها تبرر حاجة الكاتبة إلى العودة إلى المكان المرتبطة به وجدانيا. تقول الكاتبة خلال حفل توقيع روايتها: “ظلت البادية تسكنني، فأردت إبراز عوالمها وقيمها، والاحتفاء بتراثنا الشعبي لأنه يميزنا كشعب له حضارته الخاصة وأصالته عن بقية الشعوب التي تحاول العولمة طمس هويتها، فقد أدخلت الأمثال الشعبية في معظم الحوارات ووظفت بعض الأغاني والحكايات الشعبية، كما احتفيت بالأزياء وطرق الزينة وتحضير الشاي وما إلى ذلك من العادات الجميلة. وأعتقد أن شخصية عزوزة هي النموذج الحقيقي للمرأة المغربية الأصيلة…، لا يوجد أي حدث مجاني في الرواية فكل الأحداث لها دلالتها ولها أدوارها في الدفع بالشخصيات نحو مصائرها. لكنني مع ذلك لم أكن أتصور أن تدخلني الشخصيات في متاهات كثيرة وأنني كلما خلقت شخصية تولدت عنها شخصيات أخرى ترتبط فيما بينها بعلاقات من الحب، أو الكراهية، أو الغيرة أو الحقد الدفين…، يمكنني القول إن كل الشخصيات تمردت علي، إذ حادت بدرجة متفاوتة عن الطريق الذي رسمته لها في البداية، وانساقت خلف مساراتها الخاصة”[x].

على الرغم من طول هذا الاقتباس إلا أنه يشي بسبل تكون الرواية وولادتها وسيرورة سردها: من أين جاءت فكرة الرواية؟، وكيف تطورت وتشعبت واستقامت كونا عظيما يعج بالشخصيات الرافدة لواقعها والمتمردة عن المسار الذي تكاد ترسمه الساردة لها؟، الأمر الذي جعلنا أمام نمذجة سردية مغايرة لما هو مألوف في الأعمال الروائية حيث السارد عليم بخيوط السرد، ومتحكم في شبكات شخصياته وأحداثها. ولعل ما يصح الوصف به هنا هي أنها “واقعة كوسمولوجية”[xi] تهدف إلى بناء العالم المثالي لمعيش الشخصيات حيث التحرر التام والثورة ضد كل القيود.

تثمينا لذلك يشي عنوان “عزوزة” بحمولات ثقافية مجتمعية لا يكاد ينكرها حصيف، بحيث أن الساردة تضع ميثاقا قرائيا مع المتلقي، قوامه أن الرواية تكتسحها الأنثى، وليست أي أنثى. إنها المرأة المغربية التي تنتمي إلى بيئة قروية تقليدية متشبثة بالأرض وبكل ما جرى عليها، وبالعادات وبكل ما يودي إليها، وإلا ما الدافع الذي جعل علي الجعايدي يسمي ابنته هذا الاسم الغريب “عزوزة”؟ سوى ذلك التحريف عن صيغة التذكير التي كان الجعايدي يمني نفسه أن يطلقها على ولده الذكر ليسميه على اسم أبيه “عزوز”، “غير أن المولود كان بنتا فلم يتردد في تأنيث الاسم الذي لا يؤنث، عاب عليه الناس هذه التسمية الشاذة. هل ضاقت به الأسماء ليشتق اسما جديدا غريب الوقع على الأذن؟، لكن الرغبة القوية في تخليد اسم والده جعلته يصر على هذا الاسم. أليست أسماء مثل لكبيرة ومسعودة وما شابههما تأنيت للأسماء الذكورية: لكبير ومسعود؟، توقف يتأمل هذه الأسماء، أليس لاسم عزوز نفس إيقاع اسم مسعود ،فلماذا يؤنث الأول ولا يؤنث الثاني؟”[xii].

نستشف من ذلك، كما يستشف كل قارئ، أن الرواية بنيت في أصلها على ثنائية تبسيط المعقد، وتعقيد البسيط، فالذي يجعل من مسعودة تأنيثا لمسعود هو بعينه ما يجعل من عزوزة تأنيثا لعزوز، وإلا فلم يقبل المجتمع هذا، ويتنكر لذاك. إنها ثنائية لا تكاد تفارق أي بيت مغربي، ومن تم فإن القارئ المغربي لا يستنكر الاسم، وهو الذي عاش مع أسماء أكثر غرابة[xiii]، وغيرها كثير مما له دلالة وتفسير في ارتباطه بالمكان/ الفضاء الذي يتداول فيه.

يشي ذلك إذن بأن الرواية ترسم نموذجا فريدا لطبيعة مكانية وإنسانية اختلطت فيها ثقافات تُجمع تحت فضاء واحد هو المغرب بما له من تعدد روافده الأمازيغية، والعربية، والريفية، والحسانية، والجبلية، لتنتج خصوصية متفردة تجعل القارئ غير المغربي مشدودا لعالم سحري وطقس جمالي، ومبهورا بحالة من الدهشة سرعان ما تتبخر حدثا بعد حدث في الرواية ومن خلال حوارية الشخصيات(عزوزة/ أحمد/ غنو/ الفقيهة/ الحمرية…) أو حتى من جانب صراعاتها وتناقضيتها.

نستنتج من ذلك كله أن الرواية/عزوزة تضعنا أمام المجتمع المغربي كما هو نابض بالحياة؛ سيما وأن الوضع المكاني/البادية وسم المادة الحكائية وألبسها كثيرا من المعاني والأشكال إلى الدرجة التي بدت وكأنها سيرة للبادية بما هي مكون روائي جوهري.

- عزوزة وجاذبية المكان

“إن الفضاء هو المكان الذي تحدث فيه الحكاية، إنه مكان بعينه، في زمن بعينه، إنه الغابة التي التقت فيها ذات القبعة الحمراء بالذئب، والسجن الذي حبس فيه الكونت دي مونت كريستو، والبيت الكبير في أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، والزنزانة في شرق المتوسط لمنيف، ومحطة القطار التي انتحرت فيها أنا كارنينا، والجزيرة التي انتهى إليها روبنسون كروزو. إنها كريت في رواية زوربا، ودير رهبان في رواية اسم الوردة، إنها لندن شيرلوك هولمز، وهي أي مدينة في العالم، إذا كنا نتحدث عن أكثر روايات ساراماغو”[xiv].

مفاد ذلك حقيقة واضحة خرجها أن المكان/الفضاء لا يتشكل من الحيز الجغرافي فقط، وإنما هو حالة نفسية تتشكل من وعي وتفاعل بين الإنسان/ الشخصيات، وبين الفضاء/المكان، وهذا لا يبتعد عن كون المكان/ الفضاء هو نفسه الإنسان، فكما نسكن المكان، فإنه يسكننا على نحو قريب على حد تعبير باشلار.

وما العلاقة التي تجمع باشلار برميج ؟. من يطرح هذا التساؤل فهو أقرب ما يكون من فهم الترابط الوثيق بين عزوزة رميج وباشلار؛ إنه يتناول جماليات المكان في ارتباط بما يسميه “المكان الأليف”، وذلك هو البيت الذي ولدنا فيه، أي أننا عندما نقرأ وصفا لحجرة فإننا نتوقف لنتذكر حجرتنا نحن، وها نحن من جديد أمام المرة الأولى، أصل كل شيء، يقول: “إذا أردنا أن نقدم للقارئ “قيم الألفة” فعلينا أن ندفعه إلى حالة من تعليق القراءة، لأن القارئ لن يستطيع دخول حالة حلم اليقظة إلا عندما يتوقف عن قراءة ذكرياتي عن حجرتي”[xv]، وهذا يعني أن قراءة المكان في الأدب تجعل القارئ يتوقف ويضع الكتاب جانبا، يكتب: “إن قيم الألفة تمتلك جاذبية تجعل القارئ يتوقف عن قراءة حجرتك: إنه يرى حجرته مرة أخرى، إنه بعيد عنك الآن يصغي لذكرياته عن أب وجدة، عن أم أو خادم، باختصار عن الإنسان الذي يسيطر على أحب ذكرياته”[xvi].الأمر عينه تمارسه رميج في روايتها، وإن كان تطبيقيا أكثر؛ بحيث تصك منذ البداية رابطا قويا بين شخصياتها والأماكن التي رسمتها لها[xvii]، بل وتذهب في أحيان كثير إلى ربط الشخصية بالفضاء حد استحالة الفصل بينهما، إنها تؤسس الألفة بينهم، وتجعل كل فصل بينهم، وإن اقتضته سيرورة الأحداث، تمس القارئ أكثر من الشخصية نفسها، وهنا تظهر العلاقة طواعية، خاصة مع عزوزة التي ما فتئت تتذكر أمكنتها الأليفة حتى في عز صدمتها بوفاة أهلها كلهم غرقا. وهذه هي إحدى أكبر تجليات الإنسمكانية في النص.

- خيمة علي الجعايدي :

نقرأ في الرواية: “لازمت عزوزة الفراش مدة طويلة، لم تكن خلالها تعي شيئا من حولها، كانت تعيش فقط بجسدها مع الأحياء. أما روحها فكانت تسبح في عالم الأموات. لم يكن والدها وأخوها عبد الرحيم وأمها والفقيهة وكل أفراد عائلتها يفارقون خيالها. لقد أصبح الموت رفيقها الوحيد في اليقظة كما في النوم. يتجسد لها في الحلم، على شكل غراب ضخم. يحوم تارة، حول الخيمة الكبرى ليختطف والدها وأخاها تباعا، وتارة أخرى يرفع بمخالبه الحادة أمها والفقيهة ويطير بهما عاليا أمام أنظارها. تصيح به، تستعطفه أن يعيدهما إليها… لكنه بدل الاستجابة لها يطلق ضحكة ساخرة تهتز لها أرجاء الكون الفسيح..”[xviii].

الشاهد هنا ليس الحدث في حد ذاته، وإنما في ارتباط عزوزة بالخيمة الكبرى التي هي بمثابة حجرتها، ومركنها الذي يذكرها بكل لحظات الطفولة والشباب التي عاشته في خيمة علي الجعايدي، تلك الخيمة التي “تبدو شامخة وقد مدت أجنحتها السوداء وأسدلت ستائرها المزركشة، تحتضن النائمين داخلها بكل حنان”[xix].

لهذه الفضاء ارتباط كبير بشخصية عزوزة، فهي تذكرها بالكثير من ذكرياتها وأحلام طفولتها المحفوظة فيها، لذلك نجد لها حضورا جماليا مميزا في الوجدان، وذلك لأنها تحمل ذكريات قديمة، جعلت من المكان العاشق الذي يلوح به في قلبها، “إنها خيمة الأجداد كما يحلو لوالدها تسمية هذه الشجرة العظيمة التي تشبه خيمة كبيرة ركيزتها الوحيدة جذعها الضخم الباسق الذي قلمت أغصانه السفلية لتنتشر في الفضاء، وعمر هذه الشجرة ضارب في الزمن كان أبي يجلس في حضنها، وجَدِي وجَدُ جَدِي كل أجدادنا تعاقبوا على هذا المكان، أشم رائحتهم…أسمع صدى أصواتهم ونقاشاتهم، كل القرارات الحاسمة بشأن قبيلتنا كانت تتخذ داخل هذه الخيمة المقدسة. حافظوا عليها تحافظون على أصلكم”[xx]، وهنا الرواية تجعلنا نرى بأكثر ما يمكن من الوضوح كل زاوية ومكان في هذه الخيمة وترسم لنا خبايا هذا المكان وجماليته، وقدسيته التي تربط بين عالم المكان، وعالم الإنسان.

- خيمة الأم (غنو):

لغنو سطوة خاصة على الرواية وأماكنها، إنها تمثل صراعا طبق الأصل لصراع المجتمع الذي لا يرحم، بل يسلب في قسوة دون أن يضعف أو يلين، والساردة عمدت إلى ربط بين هاته الشخصية وتمظهرات البيئة التي نشأت فيها لتقنعنا باضطراب مبرر في نفسيتها، اضطراب يقرب القارئ منها تارة، ويبعده تارة أخرى[xxi].

ترسم الساردة عالم شخصية غنو بنزوح إلى ثنائية التناقض بين الرقة والدعة من جهة، وبين الغلظة والخشونة من جهة ثانية، ما جعل منها شخصية ترتبط بالفضاء الذي أعطاها وسما خاصا من قوة الشخصية، جميلة غنية، وماهرة، لكن لا أحد من رجال القرية تقدم لخطبتها، بل لقبوها لقب “الدفلى الحارة”، فبعد انتقالها من ديارها المشتركة مع أخيها نصبت خيمة في عين الزرقاء، لأنها لم تستطع أن تعيش في البيوت كبقية الناس. إنها متشبثة بتراثها التي تربت عليه طيلة حياتها، كما ذكرت الكاتبة أن خيمتها: “كانت قرب خيمة الخماس، خيمتها لا تقل فخامة عن خيمة أخيها برأسها الشامخ وستائرها المزركشة التي تنسجها بنفسها”[xxii]. الخيمة كانت جميلة جدا كصاحبتها التي تتميز بكبريائها واعتزازها بنفسها، ومن خلال هذا المقطع حملت الخيمة جمالية لا تقف عند حدود الزينة والمظهر، بل تعدته حد التعبير عن تشبثها بالقيم الحضارية والتاريخية والثقافية التي تجعلها تسرح في سحر جمال الخيم البدوية. إنها تحولت إلى كائن مخلوق يتطبع بطباع المخلوقات التي تشترك معه المكان نفسه، فغدت الخيمة نسخة طبق الأصل من صاحبتها، والشخصية غريبة عن نفسها متى ابتعدت عنها، لقد تحققت الألفة مرة ثانية، وظهرت حميمية المكان في انعكاس كبير على انتقال غنو رفقة أحمد إلى منزله الجديد الذي وإن كان مغريا، إلا أن حلاوة الخيمة لا تضاهى.

- خيمة الحاج الطاهر

كانت خيمة “ذات واجهات بألوان مختلفة ترفرف فوقها الأعلام البيضاء والخضراء”[xxiii]. النساء تعج بها بأجمل الملابس وهن في كامل زينتهن والرجال الأقوياء يحرصونها، لأنه كان يحكم الأملاك كلها، وهو المكان الذي تربى فيه أحمد، المكان الذي وجد فيه الحنان والأمان والاستقرار والذي قضى فيه طفولية كاملة حتى مغادرته إلى العين الزرقاء مع أمه. الخيمة كان يزينها الحاج الطاهر لحكمه العادل، وطيبوبته، ورجولته، وقوته، وكأنه من الأولياء الصالحين.

- بيت أحمد الجديد[xxiv]

البيت جسد وروح، والبيوت تشكل نموذجا ملائما لدراسة قيم الأُلْفَةُ، ومظاهرها الحياتية الداخلية التي تعيشها الشخصيات ذلك أن بيت الإنسان امتداد له، حيث نجد أن الكاتبة تطرقت في روايتها إلى ذكر بيتين تأثرت بهما شخصياتها تأثرا عميقا وجعلت كل واحد منهما يشكل لديها جمالية في ذكرياتها.

انتقل أحمد من الخيام إلى العين الزرقاء حيث أصبح شريك ميسيو فرانسوا فأعطاه بيتا ودكانا ليستقر فيه هو وعائلته، البيت الذي لا يبعد على بيت فرانسوا إلا بضعة أمتار، وهو بداية مشرقة في الرواية لانفراج الحالة المادية والنفسية لعائلة أحمد وبداية مشروعه الجديد، فمن جهة كانت عزوزة “تشعر بالرغبة في الهروب من ذلك المكان الذي يجسد ذكريات مؤلمة. غالبا ما تفاجئها صور أمها والفقيهة، أثناء زيارتهما الأخيرة لها..”[xxv]، هذا راجع إلى مدى جمالية ذوق أحمد، ويدل على طبقته المالية، حيث أن أهم شيء في الحياة هو البيت لأنه مكان للراحة والاستقرار وهو الذي يجمع العائلة ويشكل البؤرة التي بمارس فيها الانسان حريته.

تقع في بيت أحمد الجديد الغرفة الرئيسية، حيث كانت أكثر ما أبهر عزوزة والعائلة لجمالها وجمال أثاثها، وألوانها الزاهية، نقرأ في الرواية: ” تسربت رائحة الصباغة إلى أنوفهم وهم يدخلون الغرفة الرئيسية. بهرهم التناغم الحاصل بين اللون الأخضر الذي طلي به ثلث الغرفة السفلي واللون الأبيض الذي يغطي ما تبقى من الجدران العالية، فوجئوا بها مفروشة بزربية حمراء رصت على جوانبها مساند خضراء ناعمة الملمس، تتوسطها مائدة خشبية ذات لون بني لامع “[xxvi]. إنها مجمع العائلة و بها تدور كل الحوارات والنقاشات اليومية وهي المكان الشاهد على الأحداث التي تجري. ثم إنها رأس كل الغرف وتحظى بمكانة خاصة.

- الغرفة السوداء

نقرأ في الرواية: “الغرفة التي ترقد فيها حليمة تحمل رقم 10. غير أن العاملين بالمصحة يطلقون عليها اسم “الغرفة السوداء” لا يستوطنها إلا نزلاء من نوع خاص. تقع في آخر الممر الغربي للمصحة النفسية، لكن بابها لا ينفتح على هذا الممر مثل سائر الغرف وإنما على ممر خلفي صغير هو أشبه بشرفة خاصة مقفرة إلا من بعض الأصص الممتلئة بتراب أحمر لا أثر فيه لأي نبات”[xxvii].

هذا التوصيف يرهن إلى تحليل عميق لشخصية حليمة التي وإن ظهرت بين الفينة والأخرى في مشاهد الرواية إلا أنها كانت مغيبة بشكل مقصود من الكاتبة، ربما لا لشيء إلا لأنك تحس أنها الساردة، أو ربما لأن الساردة بدورها كانت تخشى سيطرة هذه الشخصية على عوالم السرد فتسرق منها خيوط اللعب.

إنها غرفة مجهزة بشكل يجعل الظلام فيها سائدا ليلا ونهارا، ويشعر القاعد فيها أنه معزول عن العالم كأنه في وسط بحر ميت، لا يستيقظ لحظة إلا ليعود إلى النوم مجددا، «كأنه عاد إلى رحم أمه »، ولهذا السبب سميت بهذا الاسم، عند استيقاظ حليمة لمعت عيناها عندما ترى كومة الأوراق والأقلام والجو الملائم لها ولبدايتها في افراغ قلبها في كتابة حياة عزوزة. “منذئذ تغير وضع الغرفة السوداء. صار خيطا رفيعا من النور يرسم كل ليلة أسفل الباب، محددا عتبته بكل وضع”[xxviii]، إنني الآن أتساءل: ما هذا النور؟ إنه نور الكتابة التي انطلقت فيها حليمة.

- البادية المغربية

تعمدت أن أجعل هذا الفضاء هو آخر ما أتحدث عنه لأنه يلخص بشكل كبير هذه الورقة بأبعادها الإنسمكانية. تظهر البادية جلية في قول الكاتبة ” ظلت البادية تسكنني”، إنها تذكرنا بباشلار وبالجواب عن السؤال الذي طرحناه سابقا: ما العلاقة التي تجمع باشلار برميج ؟.

في الرواية تبني رميج صرحا وافيا لفضاء البادية، حد أن شخصياتها تقيدت بالفضاء الذي هو فضاء الكاتبة حتى وإن لم تصرح علانية بمسمى هذا المكان الذي يرمز إلى الأصالة والامتداد، ويزخر بتراث يكون كناية عن تسمية القرية[xxix]. إذ ذاك وإذ ذاك تكون الكاتبة قد “غاصت في تربة بدوية مغربية بحرفية إبداعية عالية يشتم معها القارئ رائحة الأرض الطيبة”[xxx]. والجلي هنا هي تلك المغامرة التي ركبتها الساردة في إلباس البادية ثوبا من المشاعر والأحاسيس، لتتحول إلى كائن يسبر الفراغات، ويفكر في القارئ أثناء وبعد الكتابة. تماما كما هو حال الرسام الذي ينتصر للمشاهد خلال تشكيله، ويتخذ من نفسه كاتبا وقارئا في الآن ذاته. فتراه بعد كل سطر أو وصف يعود للقراءة والتدبر في أحوال المكان، وتسلسل الأحداث، وتناغم الشخصيات، ورميج تعترف بذلك ضمنيا من حيث لا تدر. تقول: “لقد بدأت كتابة الرواية قبل صدورها باثنتي عشرة سنة، لكنها كانت، دون شك تكتب بداخلي، قبل هذا الزمن. ربما كانت بدايتها الأولى يوم انتقلت أسرتي من البادية إلى المدينة…، وكانت البادية سكنت وجداني، فأحسست وكأني اقتلعت من جذوري”. يفهم من ذلك أن الكاتبة عادت إلى أصولها من خلال الكتابة، إنها لم تكن مجرد كاتبة في الوصف البسيط وتقديم الفضاء/المكان، بل كانت قارئة أيضا تعود خطوتين إلى الوراء من أجل نظرة ناقدة تعيد خلالها التفكير، هل أنصفت الفضاء وصفه؟ وهل عبرت عن مكنون صدرها وما يعتمل فيه من حب وشوق؟. إنها تعيش ازدواجية تفرض عليها أن تبقى مرتبطة بالبادية، أو لنقل إن الكاتبة عمدت إلى التحايل على القارئ والناقد في آن واحد، على القارئ في إيهامه بأن عزوزة ليست هي الزهرة، والواقع أن جل ما تشير إليه من أحداث ووقائع إنما هي حال المرأة التي غادرت رفقة أسرتها إلى المدينة، وظلت تحس بانتمائها المفعم بالشوق إلى هذا المكان، إلى البادية بما هي فضاء الولادة، وفضاء التحرر، وفضاء الانعتاق من زحمة الحياة، وزخم المعيش. إنها تتوق في كل يوم أن تكون عزوزة في انفتاحها على الشجرة المقدسة، وفي ارتشافها من الساقية الجارية مياهها، في زخرفة الخيمة وتشكل الدار. إنها تذكرنا بمقال مثير لبورخيس بعنوان “بورخيس وأنا”، يشخص فيه تلك العلاقة بين الكاتب بورخيس، والشخص الذي يحمل الاسم نفسه، إننا أيضا أما رميج وعزوزة على رغم اختلاف الأسماء هنا عكس بورخيس، إلا أن الجامع هو تلك المسافة التي تكونت بين أنا بروخيس، وبين عزوزة رميج، وهي مسافة الكتابة الصفر التي تجل الشخص “يحس أنه كلما كتب أخد منه تاريخ الكتابة، وأخدت منه اللغة كخزان فكري وتراث متراكم، ما يبدعه، إلى حد أنه يشعر أن حركة ضخمة تمتصه هو، وتبتلع ما يصدر عنه”[xxxi]. ومع ذلك فكما يعترف بورخيس بينه وبين هذا الآخر حد الانسجام، فإن عزوزة ترسم، بما يشكل وعيا واقعيا، حدودا من الانسجام والتناغم بينها وبين عزوزة. كيف وأين؟ من خلال الفضاء البدوي التي تزرع فيه نفسها، وتزرع فيه عزوزتها. نقرأ في الرواية قولها: “كل سكان الدوار رفعوا الراية البيضاء واستسلموا لحرارة الشمس إلا هي. وحدها تجلس على حافة البئر في ظل الشجرة الشامخة، تغرف بيديها الصغيرتين البضتين الماء مباشرة. ماء بارد منعش. تارة تملأ كفيها لتقذفه في جوفها متلذذة بمذاقه المثلج، وتارة أخرى، تملأ الدلو الأسود لتدلقه فوق ساقيها وقدميها الملتهبين فتنتشي بالبرودة وهي تطرد تلك الحرارة محولة إياها إلى بخار متصاعد في الهواء. أحست بانتعاش جسدها وحفيف شجرة التين العظيمة يلامس وجهها وأطرافها المبللة”[xxxii]. السؤال بعد هذا الاقتباس هو هل تتيح المدينة هذا الشعور والإحساس؟ الجواب هو حتما بالنفي متى تعلق الأمر بعزوزة/ الكاتبة. الأمر إذن واضح، فذلك الشعور الذي تصفه هو في غالب الظن شعورها، وذلك الإحساس بانتعاشة الماء هو حتما انتعاشها، والدليل على ذلك إشارات تمور في الرواية تكشف أن إطار الأحداث هو قرى السماعلة وبني يخلف، وهي القرى التي اشتهرت باعبيدات الرمى[xxxiii]. هي إذن موطن الكاتبة. وها نحن نعود إلى الموطن، على أبواب أن تكون البادية هي الفضاء الذي يستحيل التلاعب به، إنه فضاء الصدق، وكشف المستور. أصل كل شيء. والبداية الأولى.

تحايلت الكاتبة أيضا على الناقد في تهربها من السقوط في فخ السيرة الذاتية متى غيرت من عزوزة إلى الزهرة. ولنقل، جدلا، أن عزوزة ليست هي الزهرة، فما مبرر ذلك؟. إنه تهرب من الالتزام بحقائق حياتية مطابقة لما عاشته الكاتبة تتيح لها أن “تتصرف فيما يتصل بالسيرة الذاتية من منظور التخييل المحول للواقع وصدقيتها، والساعي إلى تخيل الذات ضمن فضاءات ومواقف تكسر نطاق السيرة وتشرع الأبواب أمام الرومانسيك المتخطي للحدود والجغرافيات”[xxxiv]. إنه تهرب له مبرراته على مستوى الكتابة والتخييل، لكنه غير مبرر حينما يتعلق الأمر بحضور الإيديولوجيات والثوابت ذات الأبعاد والدلالات التي تجعل خروج عزوزة عن الفضاء سبيلا إلى نهاية الرواية، وهو ما أفصحت عنه الكاتبة بالقول: “أحسست وكأنني اقتلعت من جذوري”، والمدينة مارست سطوتها على الشخصية كما مارستها على الكاتبة، فكلتاهما أحستا الإحساس نفسه.

لا ننسى أيضا أن الرواية تصور فضاء البادية في صورة الدوار/ الدواوير، وهي إشارة إلى ما يجمع أهله من أواصر الترابط، والتجانس الذي يستمد أواصره من علاقات المصاهرة والقرابة، فأحمد صاهر قبيلة الجعايدة، وهما معا دواوير متقاربة من حيث المسافة ما يجعل منها تتشابك ليس فقط في المصاهرة والدماء، وإنما أيضا على مستوى العادات والتقاليد والأعراف، والمشترك الجمعي الذي يوحدهم أكثر. وتنجلي هذه الخصوصية أكثر من خلال حدث زواج عزوزة لأحمد الذي زفها لقبيلته المجاورة لقبيلة الجعايدة، نفس الخيام ونفس الزركشة، نفس العادات ونفس التقاليد[xxxv]. وأيضا من خلال الانتقال إلى الدار الجديدة وبعدها إلى المدينة.

هذا الحضور المبهر لفضاء البادية المغربية لا يمكن أن نعتبره إلا سعيا من الكاتبة إلى أنسنته بالمعنى الذي يجعل منه كائنا روائيا له سطوته على كل الشخصيات التي تحضره، وتحضرني هنا للمرة الثانية شخصية غنو بسطوتها التي لانت أمام سطوة المكان، وهي التي عرفت بصرامتها، كما أسلفنا ذلك آنفا. إن الكاتبة حرصت على إقامة جسر بين صفات غنو المتناقضة مع نفسها (انظر الإحالة السابقة حول شخصية غنو، هامش ص8)، وفضاء البادية لتنفتح على تناقضية الحياة والواقع، خاصة حينما نعيد قراءة حوار غنو مع نفسها، “راحت تعنف نفسها قائلة: لو لم أكن قاسية لظل مقيما معي، ولما عشت هذا الحرمان الأليم! لماذا أحطم دائما حياتي بفسي، لماذا؟”[xxxvi].

شخصية غنو بحضورها هذا يؤسس لمسألة مهمة كدنا نغفلها، وهي مسألة البطل المضاد، فهي كانت بمثابة عدو شرس أمام عزوزة في تحقيق حياة هنيئة لها بكل ما أتاحته لها الكاتبة من خلق الفعل والحدث الروائي والحياتي، إنها تحمل على غرار ذلك سمات طبيعية تتشخص في المكان/ الفضاء/ البادية التي كانت في شق منها عونا لها ضد عزوزة[xxxvii]، زد على ذلك ما تتسم به من سمات بشرية تتشخص بالدرجة الأولى في ما ألبسته الكاتبة لهذه الشخصية من صفات الذكاء والحيلة في الكيد لعزوزة، وتنغيص حياتها مع زوجها.

وخرج ذلك كله هو تلاحم بين الشخصية/ غنو ، والفضاء/ البادية في تشكيل فضاء روائي يجد فيه القارئ ذاته، وعاداته، وتراثه، فيغدو كائنا ورقيا على حد تعبير رولان بارت.

خاتمة

نخرج من هذه الورقة بكثير من الأسئلة وقليل من الأجوبة. تلك الأسئلة التي تتجاوز حد اختزال الفهم والتأويل الذي وصلت إليه قراءتنا للرواية، إذ السؤال لابد أن يصاغ دواما، حتى وإن كانت الورقة قد وصلت نهايتها: هل قراءتنا للفضاء/ المكان في رواية عزوزة وصلت مداها، واستكملت غايتها؟ لا يهم ذلك ما دامت الرواية تتمرد باستمرار، المهم هل حققنا جزءا من فعالية القراءة، أو تعليق القراءة بتعبير باشلار؟ هل التقى تأويلنا بمقصدية الكاتبة؟. هذه الأسئلة لا تحتاج في عموميتها إلا إلى قليل من الأجوبة التي تقارب بنوع من النزوح مفاتيح الكتابة/السرد، وتحقق معناه، على الرغم من أن المعنى السردي يظل قابعا بين متاهات القراءة، ومزالق التأويل. على أن الورقة حققت قربا من النص/عزوزة، بعدا من الكاتبة/رميج، سيما أن القرب من النص غير كاف البثة في خلخلة ما بين السطور، والبعد وحده غير كاف أيضا لشمولية القراءة، فما نبحث عنه بعيدا قد يكون قريبا منا على حد تعبير عبد الفتاح كيليطو.

نعم، نعلم جميعا أن لا شيء يواسي مؤلف رواية ما سوى اكتشافه لقراءات اقترحها القراء ولم تكن تخطر له على بال[xxxviii]،لكننا في الآن نفسه نقول إنه لا يواسي قارئ رواية ما سوى اكتشافه العلاقة الجدلية التي تنشئها الرواية مع حياته في تعالقها، وانفتاحها عليها، وتصاديها مع ثقافته وتراثه، حتى لكأنه يجد أمكنته في أمكنتها، وشخصياتها في شخصياتها، وأحداثه في أحداثها، وتلك هي الإنسمكانية.

في عزوزة رميج، كما أشرت إلى ذلك في بسط الورقة، ما يواسينا في قراءتها هي أنها تنتصر لباديتنا، تعبر عنا، وتجعل من محكياتنا اليومية تعيش بـ/ وعبر السرد. إنها تعطينا الدليل القاطع أن العودة إلى الأصل أصل كل شيء، وأن الأصل لا زال مادة خاما حكائيا، غنية بأحداثها وتراثها، بسيطة في تكونها وسيرتها، ساحرة بجاذبيتها التي تسلطها على القارئ، خاصة إن كان مثلي، ابنها.

أن سحرها كفيل بأن يجعلنا نتمرد تماما كالرواية، على كل القوانين، حد أن تقرأ أن عزوزة صعدت إلى السماء بملاءات بيضاء منشورة على حبل الغسيل، ونكذب قوانين الجاذبية، دون أن نفهم كيف حدث ذلك. تماما كذلك السحر الواقعي الذي ينظم على قوافيه غابرييل غارسيا ماركيز، وإن كانت رواياته كلها تنغمس في الواقعية السحرية، فإنه حتما يتماهى بالواقع عن السحر، يقول: “ليس ثمة سطر واحد في رواياتي لا يقوم على أساس الواقع”، إنه تأكيد منه على أن الرواية بنت الواقع، تتغدى على التخييل.

وإن كان يحق لنا الانتقاد، فسنمارس هذا الحق في عتاب الكاتبة/ رميج على قوة الشخصية التي رسمت بها صورة عزوزة، حتى غدا إدخال الرواية بيت الأسرة تماما، كسقيا الزوجة ترياق التحرر والصلابة، والتمرد على كل التقاليد. وهل يحب الرجل منا ذلك في بيته؟ سؤال لن أستطيع الإجابة عنه خوفا من عزوزتي.

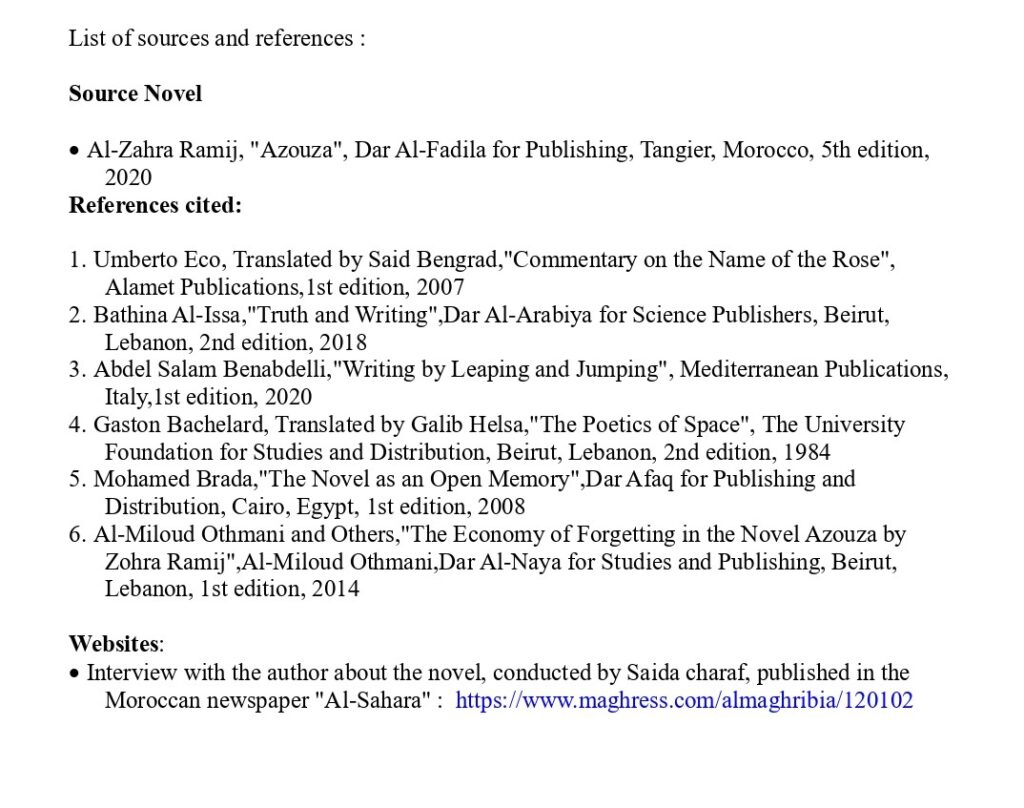

المصادر والمراجع:

- المتن الروائي

الزهرة رميج، عزوزة، دار الفاضلة للنشر- طنجة المغرب،ط 5، 2020.

- أمبريتو إيكو، تر.سعيد بنكراد، حاشية على اسم الوردة، منشورات علامات، ط1،2007.

- بثينة العيسى، الحقيقة والكتابة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت- لبنان، ط2، 2018.

- عبد السلام بنعبد العالي، الكتابة بالقفز والوثب، منشورات المتوسط، إيطاليا، ط1، 2020.

- غاستون باشلار، تر.غالب هلسا، جماليات المكان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع، بيروت– لبنان، ط2، 1984.

- محمد برادة، الرواية ذاكرة مفتوحة، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، ط1، 2008.

- الميلود عثماني وآخرون، اقتصاد النسيان في رواية عزوزة للزهرة رميج، تنسيق الميلود عثماني، دار النايا للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط1، 2014.

المواقع الإلكترونية:

حوار للكاتبة حول الرواية، حاورتها سعيدة شرف، منشور بجريدة الصحراء المغربية، ويمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي: https://www.maghress.com/almaghribia/120102

الهوامش

[i] الزهرة رميج، عزوزة، دار الفاضلة للنشر- طنجة المغرب،ط 5، 2020.

[ii] محمد برادة، الرواية ذاكرة مفتوحة، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، ط1، 2008، ص14.

[iii] ينظر نفسه، ص 31.

[iv] نوظف مصطلح التمرد هنا في إشارة إلى كون الخطاب الروائي قادر على إدماج مختلف الخطابات ضمنه كالفلسفة، الفكر وعلوم البيئة والحياة، والفيزياء والرياضيات، والمنطق، هي قادرة أيضا على تمثيل الواقع المجتمعي واستدعاء المتخيل الأسطوري والتاريخي والاجتماعي، قادرة على المزاوجة بين الطبقات الاجتماعية. وعلى استيعاب كل شيء، لكن بالتمرد على قوانينه وتعقيداته، مما أتاح لها إمكانات الانطلاق خارج الحدود، وهذا الطرح سبق أن قاربه باختين في كتابه الخطاب الروائي، لكن من زاوية التنوع الاجتماعي للغات والأصوات وقدرتها على جمع لهجات قومية مختلفة، وهذا في نظرنا تصور ينتصر لشمولية الرواية لكنه في الآن ذاته يقصي انفتاحها الواسع على العالم ككل.

[v] محمد برادة، الرواية ذاكرة مفتوحة، م س، ص 25.

[vi] يستحيل النص الإبداعي بهذا المعنى منتجا لعديد التأويلات الصادرة عن المتلقي/القارئ الذي له كامل الصلاحية في اختيار التأويل المناسب لفهمه ولوضعه، وعلى الكاتب المبدع أن لا يوجد هذا التلقي أو يصوبه للقارئ حتى لا يشوش على مصير النص، وللتوسع أكثر انظر مقدمة كتاب “حاشية على اسم الوردة”، أمبيرتو إيكو، تر. سعيد بنكراد، منشورات علامات، ص 10.

[vii] الرواية ص5.

[viii] حوار للكاتبة حول الرواية، حاورتها سعيدة شرف، منشور بجريدة الصحراء المغربية، ويمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي: https://www.maghress.com/almaghribia/120102

[ix] أوردته بثينة العيسى، الحقيقة والكتابة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت- لبنان، ط2، 2018، ص 31.

[x] حوار للكاتبة حول الرواية، حاورتها سعيدة شرف، منشور بجريدة الصحراء المغربية، ويمكن الاطلاع عليه على الرابط التالي: https://www.maghress.com/almaghribia/120102

[xi] يؤسس أمبرتو إيكو لمفهوم الكوسمولوجيا الروائية، إذ الأساسي في النص ليس هو الكلمات، وإنما في كيفية بناء العالم وتأثيثه، أما الكلمات فستأتي تباعا ومن تلقاء نفسها، ولعل عزوزة ينطبق عليها هذا الأمر، فالكاتبة، في نظرنا، عمدت أولا إلى بناء الفضاء/ البادية/ العالم، والشخصيات المرتبطة بهذا الفضاء (عزوزة، أحمد، الفقيهة، الحمرية، غنو، الجعايدي…)، والكل بعد ذلك أخد مساره الخاص تبعا إلى قول الكاتبة بأن الشخصيات تمردت عنها واختارت لنفسها سبيلا ومسارا خاصا، وهو ما أتاح إمكانات كبيرة لسيرورة السرد، يقول إيكو “يجب بناء هذا العالم، وستأتي الكلمات فيما بعد من تلقاء نفسها، فامتلاك الأشياء سابق على وجود الكلمات، وهو عكس ما يحدث في الشعر حيث امتلاك الكلمات سابق على امتلاك الأشياء”، أحيل هنا إلى كتاب: أمبريتو إيكو، تر.سعيد بنكراد، حاشية على اسم الوردة، منشورات علامات، ط1،2007، ص39.

[xii] الرواية ص 41.

[xiii] في المجتمع المغربي يمكن أن نجد أسماء أكثر غرابة من عزوزة، وللتمثيل فقط نسوق بعضها: الخلفية، شرقية، السكراتية، فنيدة، الكاملة.. وغيرها، وهي أسماء لها ارتباط بالدرجة الأولى بالبادية المغربية.

[xiv] بثينة العيسى، الحقيقة والكتابة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت- لبنان، ط2، 2018، ص 99.

[xv] غاستون باشلار، تر.غالب هلسا، جماليات المكان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع، بيروت – لبنان، ط2، 1984، ص 43.

[xvi] ينظر نفسه، ص43.

[xvii] تركز الكاتبة على ربط كل شخصية بفضاء خاص بها، مثلا ربطت شخصية أحمد بالماخور وبيت طامو، وعزوزة بالخيمة الكبرى وبيت أحمد، وحليمة بالقاعة رقم 10 في المصحة .. هذا الربط يزيد من تركيز القارئ على توطين الشخصيات ويعزز الرابط النفسي معها، ويدفع إلى إعادة خلق الواقع وتشكيله من جديد، فتجده يتذكر أماكنه كلما ذكرت أماكن الرواية. وهذه هي الألفة التي أسس لها باشلار.

[xviii] الرواية ص 222.

[xix] الرواية ص9.

[xx] الرواية ص11.

[xxi] على رغم أن الكاتبة حرصت على إلباس غنو لباس المرأة الشريرة، العنيدة التي لا يكاد الرجال يصلون لب قلبها ولا يعمرون طويلا في الزواج بها، إلا أنها تصور لنا بين الفينة والأخرى صورة مغايرة لغنو النادمة عن قسوتها مع الرجال، والشدة في التعامل معهم ودفعهم قسرا إلى هجرانها، وكانت كلما اختلت بنفسها وجدتها امرأة طيبة طيعة، تحب كما تحب باقي النساء، وتعشق كما يعشقن. تظهر هذه الصورة بشكل أكثر وضوحا في تعلقها بمسيو فرانسوا حيث بدأت ترسم حوارا داخليا بينها وبين أخيها الطاهر في محاولة لدفعه قبول زواجها به “لقد غازلني النصراني ما يكفي من الوقت، ولم يبق أمامه غير طلب الزواج منها”، ثم فجأة تظهر الوجه الثاني لغنو شديدة البأس وهي تدفع أحمد إلى التحقق من شبهة خيانة زوجته عزوزة له مع النصراني. انظر مشهد غنو وهي تحاور نفسها في الرواية ص ص 203-207.

[xxii] الرواية ص 124-125.

[xxiii] الرواية ص 59.

[xxiv] انظر المشهد في الفصل 26 من الرواية، من ص 229 إلى ص240.

[xxv] الرواية ص229.

[xxvi] الرواية ص 234.

[xxvii] الرواية ص 449.

[xxviii] الرواية ص450.

[xxix] تعمدت الكاتبة عدم ذكر اسم القرية التي تدور فيها الأحداث، عدا ما ذكرته عن قبيلة “الجعايدة فقط”، وهو وصف لم يحدد بالدقة المكان المقصود، غير أن القراءة الفاحصة لعناصر المكان تجعلنا نربطه بقرية الكاتبة وما يحوم حولها، نظرا لما عبرت عنه من ارتباط للمنطقة بتراث اعبيدات الرمى، وقيم الكرم والجود والعطاء وهي خصال لمنطقة هضبة الفوسفاط من حدود خريبكة وبني يخلف وما جاورهما.

[xxx] عبد الواحد كفيح، عزوزة: رواية تعبق برائحة الطين وتحتفي بالأجواء البدوية الأصيلة، ضمن كتاب جماعي «اقتصاد النسيان في رواية عزوزة للزهرة رميج»، تنسيق الميلود عثماني، دار النايا للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط1، 2014، ص311.

[xxxi] عبد السلام بنعبد العالي، الكتابة بالقفز والوثب، منشورات المتوسط، إيطاليا، ط1، 2020، ص 85.

[xxxii] الرواية ص9.

[xxxiii] خصصت الكاتبة الجزء الأكبر من الفصل الثالث في وصف ليلة سمر على إيقاعات اعبيدات الرمى، ورقصاتها ونغماتها، ورمزية ذلك ارتباط وثيق بهذا التراث الذي يعبر فيما يعبر عنه عن ارتباط بالبادية، وإلا فغالبية الأغاني والأدوات النقرية ترتبط بالمجال الرعوي، التعريجة والبندير والمقص والناي كلها أدوات من وحي المجال، والرقصات تتماوج في إيقاع من السحر البدوي الذي يضفيه الفضاء على صاحبه، ثم إنه دلالة على الفرح عند أهل البادية بالموسم الفلاحي. (انظر الفصل الثالث من الرواية ص 13).

[xxxiv] محمد برادة، الرواية ذاكرة مفتوحة، م س، ط 1، 2008، ص23.

[xxxv] انظر مشهد زفاف عزوزة لخيمة أحمد في الفصل الثامن، ص 59.

[xxxvi] الرواية ص 205.

[xxxvii] توفيت عائلة عزوزوة بطوفان على القبيلة كانت نتيجته وفاة كل من أمها والفقيهة وأخواتها.

[xxxviii] أمبريتو إيكو، تر.سعيد بنكراد، حاشية على اسم الوردة، منشورات علامات، ط1، 2007، ص20.